437必赢会员中心能源与环境科学学院(太阳能研究所)是国内最早开展太阳能利用研究的单位之一。目前已建立了从本科、硕士到博士的完整人才培养体系和国家级博士后科研流动站。

学院现有农业建筑环境与能源工程、新能源科学与工程、新能源材料与器件3个本科专业,在校本科生1000余人。其中,农业建筑环境与能源工程专业是云南省区域特色高水平大学品牌建设专业、云南省特色专业、云南省一流专业;新能源科学与工程专业是云南省本科高校一流专业和“新兴”专业、第五轮云南省本科专业综合评价B类专业。

近年来,学院紧紧围绕习近平总书记对云南发展的“三个定位”要求,坚持扎根云南、服务西南、面向全国,辐射南亚东南亚等国家,深耕行业、服务产业的人才培养定位,主动融入和服务云南“3815”战略,聚焦新能源开发与利用、农业生物环境等领域的人才需求,为生态文明建设、乡村振兴和“双碳”目标实现提供强有力的人才支持和智力支撑。

能环学院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,强化“为党育人、为国育才”使命担当,以高质量党建引领学院高质量发展。继承和发扬以西南联大“刚毅坚卓”精神为核心的光荣传统,按照“启智树人,教学相长”的教风,“尊师崇真,敦品励志”的学风,把立德树人体现到教育教学全过程。一体化构建内容完善、标准健全、运行科学、保障有力、成效显著的思想政治工作质量体系,做到组织、课程、科研、实践四维引领,不断提高本科教育教学和人才培养质量。

近3年,学院党委新增为全国涉农高校工学院党建联盟理事单位,获批全国研究生样板党支部1个、省委教育工委创建一流党建示范党支部1个、示范“双带头人”工作室1个、研究生党员标兵2名,校级创建“一流党建”示范党支部2个,着力把党的领导优势转化为育人优势,组织优势转化为发展优势。

学院聚焦服务国家和区域战略需求,坚持“以本为本”,推进“四个回归”,强化专业内涵建设,持续深化科教融合产教协同,构建人才培养新模式,彰显工程教育特色,学生科技创新能力持续提升。依托学院拥有的可再生能源材料先进技术与制备教育部重点实验室等32个省部级教学科研平台整合为“创新人才培养实验室集群”,协同校外资源组建工科人才培养“实践基地群”,探索“新工科”“新农科”学术型人才培养途径,构建“四协同+四融合+综合能力”的人才培养模式。积极推动校校协同、校政协同、校企协同以及国际协同(四协同),在科学前沿、基础教育、技术研发、工程设计、工业转化等全产业链推进课程融合、实践融合、国际融合以及思政融合(四融合),实现全方位人才能力提升(核心能力+通用能力+专业能力)。

推动科研成果转化为教学资源,新增省级一流课程3门,校级一流课程6门,2门专业课程获学校2023年优势本科专业核心课程B类建设立项。以远程实时教学方式柔性引进英国赫尔大学高水平师资为本科生上课,每学年不低于10课时,不断扩宽学生国际视野。先后与江苏伟创晶科技有限公司、隆基绿能、四季沐歌集团等企业共建了必赢官网首批实体的产教融合“储能实验室”和“光伏系统工程实验室”。

近3年,学院获国家级教学成果二等奖1项(参与),省级教学成果特等奖1项(参与),云南省教学成果二等奖1项,校级教学成果奖4项。本科生参加各级各类创新创业竞赛600人次,获得“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省赛、云南省大学生节能减排社会实践与科技竞赛等奖励342人次,其中国家级奖励8项,省级117项。学生发表论文90篇,其中SCI论文29篇。毕业生考研升学率逐年稳步上升,2023年升学率为43%,位列学校第一。

学院坚持“人才强院”战略,深入实施“内培外引”人才计划,推行教学科研创新团队负责制,以立德树人为根本,鼓励和引导广大教师弘扬教育家精神,争做新时代“四有”好老师和“四个引路人”,涌现出一批以德立身、以德立学、以德立教的优秀专家学者。目前拥有新世纪百千万人才工程国家级人选1人,教育部新世纪优秀人才人选1人(林文贤),国务院和云南省政府特殊津贴、国家级和省级有突出贡献专家4人(林文贤、李明、张无敌、官会林),全国先进工作者1人、全国优秀教师1人、全国模范教师1人、全国“五一劳动奖章”获得者1人,云南省“黄大年式教学团队”1个;云岭学者2人、云南省产业领军人才3人、云南省青年拔尖人才20人、云南省学术技术带头人和后备人才12人、云南省技术创新人才1人。

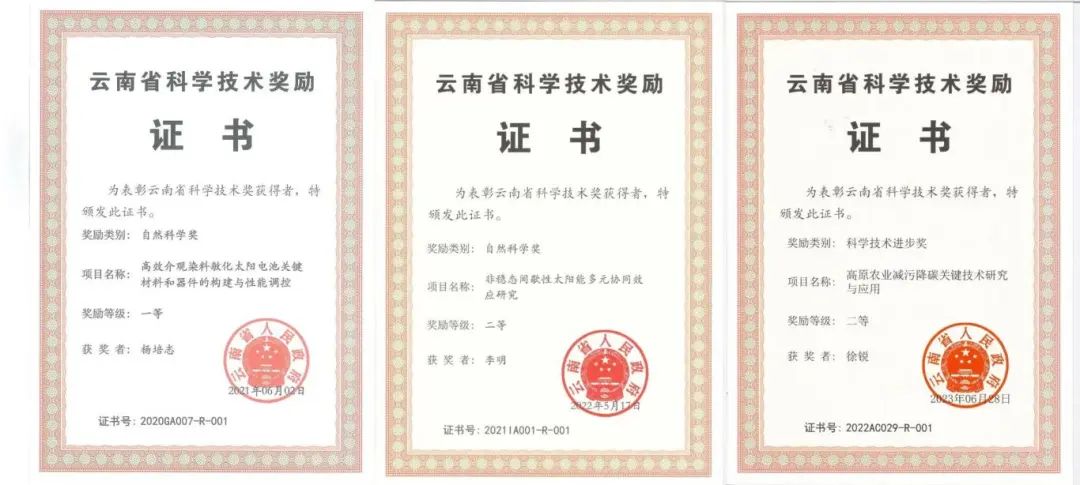

近5年,学院承担了国家科技计划、国家自然科学基金及省部级科研项目200余项,到账经费总额超过1亿元。获云南省自然科学一等奖等省部级科研成果奖5项,出版著作10余部,获授权专利200余项,转让或被采用的科研成果多项,制定国家和行业标准2项,教师发表SCI高水平论文500余篇。新增国家教指委教学改革研究项目3项,省级教学改革研究项目3项,省级课程思政教改项目2项。获全国及云南省青年教师教学大赛奖励6项。

学院以学生发展为中心,践行“五育并举”,坚持育人导向、问题导向、实践导向,打破课堂局限,整合多方资源,实现课内与课外、理论与实践、专业与素养、学校与企业、学校与社会、学校与家庭的有效对接协同,通过专业能力培养与理想信念教育全方位融合并举,与创新教育全过程融合贯通,促进学生全面发展。

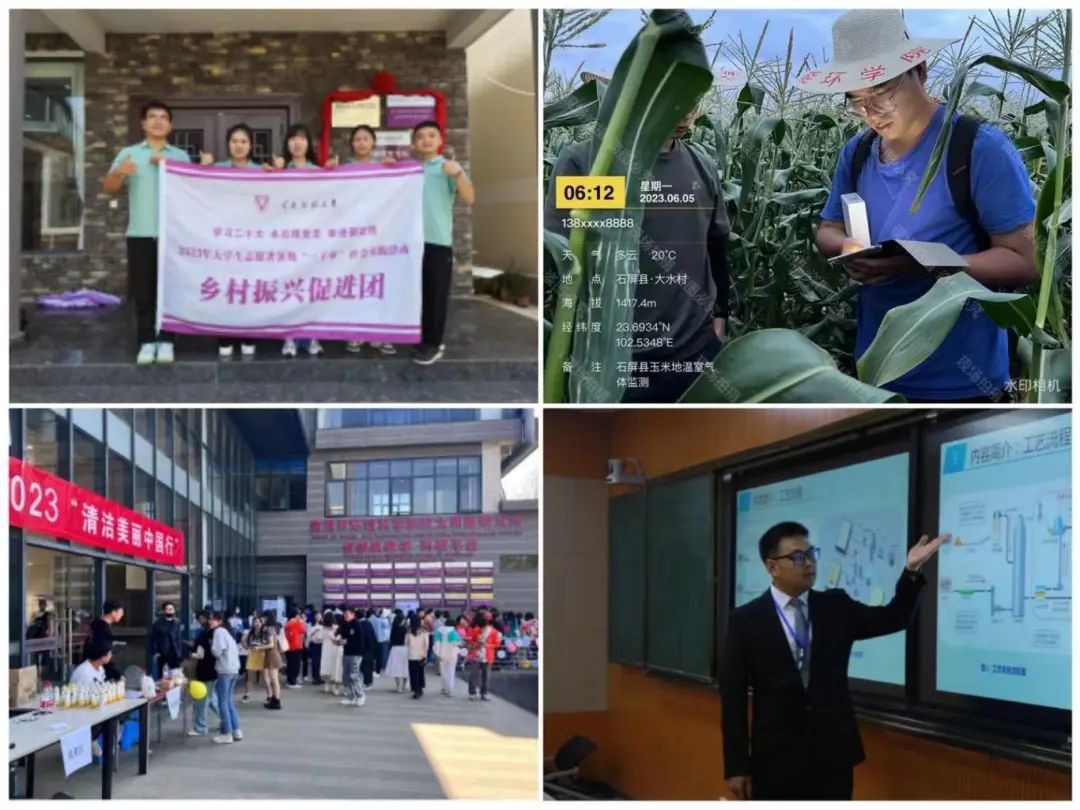

近3年,学院承办第二届云南省大学生节能减排社会实践与科技竞赛,生态环境部宣教中心“清洁美丽中国行 减污降碳进校园”等系列活动,开展暑期“三下乡”等社会实践,先后组建46支实践团队,在云南各地开展环保宣讲12场,共计完成了3000余份调查问卷,30余份社会实践调研报告,5000余份环保宣传手册和海报发放,受众人群涉及17个镇、47个村,直接受众人数数千人,间接受众人数万余人,被宣传报道120余次。学院乡村振兴促进团获团中央2023年全国大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践优秀团队。通过一体搭建“教、学、赛、研、用”育人平台,引领学生成长。毕业生在新能源、环境保护和农业工程等领域展现出强劲的发展势头,近85%的毕业生选择扎根边疆、到基层工作,推动乡村振兴和产业发展,其中2人获得省、市级脱贫攻坚奖。2023届本科毕业生毕业去向落实率为92.36%,位列学校第四。

学院坚持“学生中心、产出导向、持续改进”,将质量意识、质量标准、质量评价和管理等落实到教育教学各环节,抓实抓细质量管理,着力提高本科教育教学质量保障能力。基于OBE理念执行质量标准,学院构建了“七标准六检查五评价四反馈三改进”的“闭环式76543”教学质量监控模式,强化“教师是第一身份、教书是第一工作、上课是第一责任”意识,将质量目标追求贯穿于每位师生员工的“理念认知、行为遵从、文化内化”全过程,在全体教师中建立自觉、自省、自律、自查、自纠的质量文化理念。通过“闭环式76543”质量监控模式的有效运行,持续提高教育教学质量,形成较完备的质量保障体系。3年来,在各教学主要环节所采集到的学生、教师、同行、专家信息总量超过300条,召开期中教学检查会议及专家会议10余次,督导、系主任、专业负责人和学院领导听课看课次数累计超过100门次,学生参加评教超过1000人次。学生对教师课堂教学评价的满意率达90%以上。

学院将按照新时代本科教育教学新要求,聚焦立德树人根本任务,以一流党建为引领,一体化统筹推进学科专业建设,持续强化人才培养中心地位和本科教育教学核心地位,以评促强,特色发展,全面提升本科教育教学质量,培养可堪时代大任的卓越工程技术人才。